Une synthèse sur les déchets à l'usage des élus

Réduire les déchets mis en décharge et à l'incinération. Il existe de multiples sources d'information de qualité sur la gestion des déchets (*). Qu'apporter d'autre? Je tente seulement de faire ma propre synthèse du sujet en me référant à toutes les sources. Ce travail doit beaucoup au guide sur les déchets de l'association AMORCE, au rapport 2014 de l'Ademe pour la gestion des déchets, à l'UE livre vert sur la gestion des déchets, au CNIID Centre national d'information indépendante sur les déchets devenu zerowaste, et à tant d'autres encore.

Réduire les déchets mis en décharge et à l'incinération. Il existe de multiples sources d'information de qualité sur la gestion des déchets (*). Qu'apporter d'autre? Je tente seulement de faire ma propre synthèse du sujet en me référant à toutes les sources. Ce travail doit beaucoup au guide sur les déchets de l'association AMORCE, au rapport 2014 de l'Ademe pour la gestion des déchets, à l'UE livre vert sur la gestion des déchets, au CNIID Centre national d'information indépendante sur les déchets devenu zerowaste, et à tant d'autres encore.

(*) La multiplicité des acteurs dans le domaine des déchets, est la preuve de l'extrême complexité du sujet.

Introduction

Dans nos pays développés, riches du tout économique, chacun consomme de multiples produits obtenus par la transformation industrielle de matières premières, naturelles, agricoles et minières. L'Ademe a estimé cette consommation à 803 millions de tonnes en France soit 12.4t par habitant et par an en 2011. Cela reflète la richesse produite et consommée en PIB/capita. Corrélativement, nous nous débarassons d'une quantité énorme de produits sous forme de déchets que l'Ademe estime à 355 millions de tonnes soit 5.5 tonnes par habitant et par an en 2011. Ce chiffre inclut pour la plus grande part les déchets inertes du bâtiment et des travaux publics: constructions et rénovations de logements et d'immeubles et d'infrastructures. Les déchets ménagers et assimilés sont estimés être de l'ordre de 725kg par habitant et par an en 2011. Ce chiffre est sensiblement le même dans les pays les plus développés de l'Europe occidentale [lien: Eurostat page 2/3]. Ce qui change d'un pays à l'autre c'est comment ces déchets sont gérés: entre recyclage, valorisation organique, valorisation énergétique et finalement mise en décharge sur des sites de stockages ultimes. Car devant cette énorme quantité de déchets produits par notre société de consommation, il importe en finale, que les sites de stockage ultime par enfouissement - en réalité de véritables mines à l'envers - soient réduits au minimum. Comment y parvenir est l'objet de cet essai.

Comme le dit AMORCE9, il n’y a aucune solution technique miracle, aucun montage administratif ni fiscal sans incertitude, aucun site de traitement facile à trouver, et aucune décision ne peut être prise sans concertation des acteurs concernés. Seule une connaissance approfondie des techniques et des méthodes permet aux élus de trouver les meilleures solutions pour leur territoire.

Les élus n’ont qu’un pouvoir très limité sur la quantité des déchets produits par les habitants, qui sont libres d’acheter et de consommer ce qu’ils veulent. Les industriels de l’alimentation sont libres de protéger leurs produits avec les emballages de leur choix, que les consommateurs n’ont pas pouvoir de refuser. Les élus sont appelés à mettre en oeuvre des plans de prévention pour inciter leur population à réduire les quantités de déchets produits par tous les acteurs (*).

(*)Plans de prévention des déchets: L’action volontariste des collectivités sur des gisements ciblés (publicité en boite aux lettres, compostage domestique, promotion de l’eau du robinet...), leur travail de sensibilisation des populations et leur capacité à fédérer les différents acteurs du territoire, peut leur permettre de participer activement à la prévention des déchets, faisant ainsi progresser l’idée que le déchet le moins nuisible et le moins générateur de coûts est celui qui n’est pas produit. Voir "Ademe: Monter un plan/programme de prévention des déchets".

La "Responsabilité élargie des producteurs" (REP) est aussi un moyen efficace d’inciter les producteurs à la prévention des déchets au niveau des emballages. Si elle est suffisamment incitative, la REP doit pousser à l’éco-conception, à la recyclabilité, et à la gestion des produits en fin de vie dans un système de recyclage en boucle. En savoir plus sur la REP.

La prévention des déchets concerne autant la réduction des quantités que de la toxicité et des polluants. La collectivité doit veiller à informer le public des produits alternatifs qui existent pour réduire l’utilisation de produits générateurs de déchets dangereux comme les produits d’entretien de la maison. Par ailleurs, la collectivité pourra proposer que les déchets dangereux (déchets de soins à domicile, restes de produits d’entretien ou de bricolage…) fassent l’objet d’une collecte spécifique. Enfin, la collectivité peut aussi, dans ses politiques d’achat et de commande publique, veiller à promouvoir des solutions moins génératrices de déchet (ex: publipostage du journal municipal, avec ou sans enveloppe plastique ; utilisation de papier recyclé, utilisation de compost autoproduit par le service espaces verts…). La prévention de la production de déchets concerne aussi les activités qui relèvent directement des actions mises en oeuvre par la collectivité ou les communes membres (ex : déchets des services techniques des communes).

Que sont les déchets?

Dans nos pays développés à forte consommation de produits manufacturés de toutes natures, nous utilisons une énorme masse de matières naturelles, agricoles et minières, que nous transformons en produits de consommation immédiate et durable. L'Ademe a estimé cette quantité à 803 millions de tonnes en 2010. Corrélativement, nous mettons au rebut une quantité non moins énorme de ces produits en raison de leur usure, de leur vétusté, de leur obsolescence technique ainsi que de la publicité et du marketing des producteurs; tous ces éléments ont trait au fonctionnement de l'économie moderne, de la croissance, des emplois et du bien-être. Chaque génération veut disposer des produits neufs et nouveaux, les plus performants. Chaque génération met au rebut les produits de leurs parents lorsqu'ils décèdent.

L'Ademe estime à 355 millions de tonnes les déchets produits sur ces 803 millions de tonnes. La majeure partie de ces déchets, au sens large, sont produits par les activités du bâtiment et des travaux publics. Ils sont liés à la construction de bâtiments - logements individuels et collectifs, bureaux, usines et ateliers, infrastructures, privés et publics, tant en neuf qu'en rénovation.

En 2011, selon l'Ademe, les collectivités ont collecté 38.5 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés collectés par les municipalités dits déchets municipaux..

NB: en pays de Fayence comme dans les villes touristiques, le ratio de déchets par habitant est anormalement élevé pour deux raisons: d'une part la population étrangère en résidence secondaire n'est pas comptée dans le recensement; or il y a environ 30% de résidences secondaires pendant 4 à 6 mois de l'année; d'autre part la population plus que double en été. On divise donc les tonnages collectés par une population plus faible qu'en réalité.

Pour être plus proche de la réalité, on peut calculer un nombre d'habitants équivalent par an en affectant chacune des populations d'un nombre de mois dans l'année. Ainsi si on prend 25% de résidents secondaires pendant 6 mois et un doublement de la population pendant 2 mois, le multiplicateur du nombre habitants en équivalents-an est 1.26 et en cas de triplement il est de 1.4.

Selon Amorce 9, en 2004, la France avait produit 45 millions de tonnes de déchets municipaux (*), dont 21 millions d’ordures ménagères au sens strict (hors apports en déchetterie), 4 à 5 millions de tonnes de déchets assimilés d’activités professionnelles et commerciales, 5 millions de tonnes d’encombrants, 5 millions de tonnes de déchets verts et de voirie communale, auxquels il faut ajouter 10 millions de tonnes de boues de stations d’épuration. Chaque français génère environ 725 kg par an de déchets dont 350 kg d’ordures ménagères (chiffres de 2004 mais en nette diminution cf. Eurostat 534kg/hab en 2012). Le problème pour la collectivité est "que faire de ces déchets et où les mettre." Dans tous les pays développés, la quantité de déchets par habitant est sensiblement la même car elle est fonction du PIB/habitant [lien: Eurostat page 2/3]. Mais l'efficacité de la gestion des déchets se mesure à l'aune des quantités stockées en enfouissement (ISDnD). Sur ce critère voir ces pages 54-57 du rapport de l'Ademe 2014 [lien]. La diminution des tonnages stockés en France est aussi visible sur les statistiques Eurostat [lien].

(*) Que sont les déchets municipaux ?

Les ordures ménagères 21 millions de tonnes par an, environ la moitié des déchets municipaux.

Les ordures ménagères et assimilées (OMA), sont les déchets ménagers et assimilés (produits par les professionnels, commerçants qui sont produits régulièrement par les acteurs économiques et qui sont pris en charge par le service public de collecte des déchets (ordures ménagères résiduelles et déchets collectés séparément, soit en porte à porte, soit en apport volontaire : verre, emballages et journaux-magazines). En sont exclus les déchets verts, les déchets encombrants, les déchets dangereux, les déblais et gravats, c’est-à-dire les déchets qui sont produits occasionnellement par les ménages et ce, quel que soit le type de collecte.

Les communes et leurs groupements sont responsables de la gestion des déchets produits par les ménages dans leur vie quotidienne, c’est-à-dire tout ce qui est issu de leur logement, de leur jardin, et qu’ils déposent régulièrement dans leurs poubelles. La commune doit les collecter, les traiter et les éliminer dans les meilleures conditions (Art. L 2224-13 du Code général des collectivités territoriales). A noter que la valorisation des déchets n’est pas mentionnée dans le Code général des collectivités territoriales (CGCT) comme une obligation. La collecte sélective de certaines fractions des déchets est donc facultative et non une obligation légale. Mais les objectifs nationaux de valorisation des déchets ainsi que les difficultés d’acceptation des installations d’élimination des déchets par stockage et incinération incitent fortement les collectivités à développer des solutions de valorisation plutôt que d’élimination.

Par ailleurs, la loi Grenelle 1 préconise la généralisation de plans et programmes locaux de prévention dont les objectifs sont de limiter le recours à l’incinération et à l’enfouissement et de diminuer les coûts de gestion des déchets. L'Ademe publie un plan d'action pour les collectivités (EPCI et communes) "Monter un plan/programme de prévention". Voir la plaquette de l'Ademe "prévention".

Les déchets de professionnels, assimilés aux ordures ménagères: 5 millions de tonnes par an

Dans la pratique, on considère comme assimilés, les déchets courants des petits commerces, des artisans, et des bureaux qui sont présentés à la collecte dans les mêmes récipients que les ordures ménagères et que les collectivités peuvent collecter et traiter sans «sujétions techniques particulières». On estime que ces déchets non ménagers collectés avec les ordures ménagères représentent 4,5 millions de tonnes, soit environ 17 % des déchets collectés (hors encombrants et déchets verts). En centre-ville, cette part peut s’élever jusqu’au tiers. Il est conseillé de faire une étude locale pour évaluer précisément ces quantités.

Le maire ou le président de l’intercommunalité chargée de la collecte des déchets est seul juge de la définition des «sujétions techniques particulières» et conserve le droit de refuser les déchets non ménagers, dans le cadre du règlement de collecte (Article L 2224–14 du CGCT). Mais il est bien difficile de séparer les ordures issues du commerce situé au rez-de-chaussée de celles des logements des étages supérieurs. L’article L 2224-14 du CGCT prévoit que la commune qui rend ce service à ces activités économiques est dans l’obligation de mettre en place la redevance spéciale pour ces «déchets assimilés ménagers». En raison de sa complexité de mise en place et de sa difficile acceptation, de nombreuses collectivités ne l’ont cependant pas instaurée.

Il ne faut pas confondre les «Déchets assimilés ménagers» et les «Déchets industriels banals» (DIB), qui correspondent à l’ensemble des déchets non dangereux produits par les entreprises, les grandes surfaces commerciales et les industries. Si la plupart des déchets assimilés sont collectés avec les déchets ménagers, les déchets industriels banals (DIB) sont plutôt apportés directement à l’usine de traitement par l’entreprise ou un prestataire de service.

Cependant, certaines collectivités peuvent décider pour diverses raisons, d’intégrer des DIB dans leur filière de traitement des déchets municipaux, notamment pour approcher un optimum technique et économique. La gestion des DIB n’est pas une activité de service public. La collectivité ne peut donc intervenir dans ce champ qu’en cas de carence de l’initiative privée, en facturant sa prestation. Par ailleurs, il est plus prudent de se limiter à des quantités marginales par rapport à l’ensemble du service public, au risque sinon de se voir reprocher une intervention publique dans le domaine concurrentiel.

Les déchets collectés en déchetterie: 9 millions de tonnes par an

Les déchetteries sont en passe de devenir l’un des premiers modes de collecte des déchets en France. Elles accueillent de plus en plus de catégories de déchets pondéreux (encombrants, gravats, déchets verts) ou dangereux (déchets électriques et électroniques, huiles, peintures, solvants, piles, DASRI [déchets d’activités de soins à risques infectieux]).

Les déchetteries se situent généralement à la limite entre la compétence «collecte» et la compétence «traitement» et font partie de l’une ou de l’autre, et même souvent des deux (haut de quai en «collecte», bas de quai au «traitement»).

L’une des difficultés majeures des déchetteries consiste à maîtriser l’arrivée de gisement issus des professionnels soit en les interdisant, soit en les limitant en quantité, soit en les facturant sous la forme d’une redevance spéciale. L’autre difficulté consiste à assurer la sécurité de ces installations régulièrement pillées pour la valeur de revente de certains matériaux. Enfin, les déchetteries accueillent de plus en plus de déchets dangereux ou spéciaux nécessitant des précautions particulières.

Au regard de leur rôle de plus en plus stratégique, la gestion de déchetteries est devenue une question complexe nécessitant des compétences spécifiques et une gestion adaptée.

Les déchets des services communaux. 5 million de tonnes

La collectivité doit évidemment s’occuper de ses propres déchets : déchets des garderies et écoles primaires communales, de la mairie, des bâtiments communaux voire intercommunaux ainsi que des déchets de ses services techniques et administratifs... marché, de balayage des rues, d’entretien des espaces verts.

Les boues de STEP: 10 million de tonnes

Elle doit enfin, si elle a la compétence «assainissement», gérer les déchets issus du traitement des eaux usées. Mais bien souvent, la compétence assainissement est confiée à une autre collectivité, qui sera donc en charge de l’élimination des boues.

Le règlement de collecte peut fixer un seuil au-delà duquel les déchets résultant des activités commerciales et artisanales ne seront plus assimilés aux ordures ménagères. Exemple de règlement (extrait décrivant les ordures ménagères) :

«Article X – Nature des ordures ménagères

Sont considérées comme ordures ménagères au sens du présent règlement :

- Les détritus qui n’ont pu être triés ou recyclés, provenant de la vie quotidienne normale des habitations et bureaux comprenant notamment : restes des repas, éléments d’emballages non recyclables, résidus de nettoiement, cendres froides, débris de vaisselle, balayures et résidus divers, hormis déchets toxiques ou dangereux.

- Les déchets assimilables aux ordures ménagères, détaillées à l'alinéa précédent, provenant des artisans, commerçants, administrations et des établissements publics, déposés dans les bacs dans les mêmes conditions que les déchets des habitants. Toutefois, pour les déchets résultant d'activité commerciale, la quantité est limitée à 660 litres par semaine. Au-delà ces déchets seront considérés comme des déchets industriels et commerciaux dont la responsabilité de l'élimination revient au producteur.

Plus:

Qu'est ce qu'un déchet? | Syctcom Ile de France

Collecte des déchets

Les procédés de traitement

Généralités

Après tri et collecte des éléments recyclables secs (verre, emballages légers, papiers et journaux revues magazines) et apports aux déchetteries, il reste à traiter :

- la fraction humide et fermentescible des ordures ménagères (biodéchets),

- la fraction résiduelle (comprenant une part de non recyclables combustibles, les éléments souillés, des recyclables non triés),

- les refus de tri issus des installations de tri des recyclables secs,

- les fractions dites «tout venant de déchetterie: il s’agit de bennes recevant les déchets n’ayant pu être triés.

Une collecte sélective de biodéchets peut-être organisée en poubelles vertes. Mais il reste un poubelle «résiduelle» dite grise nécessitant de prévoir un mode de traitement adapté. La répartition entre les modes de valorisation se fait en fonction des facilités ou difficultés pratiques, des débouchés locaux (compost, chaleur), nationaux ou européens (électricité, cours des papiers ou des ferrailles, etc.), de l’impact sur l’environnement et des coûts. Par exemple, dans une région à forte demande de compost pour l’agriculture, on fera plus de valorisation organique, et à proximité d’un réseau de chaleur, on fera plus de valorisation énergétique.

Certains matériaux n’ont qu’un seul mode de valorisation : par exemple, le verre et les métaux qui ne peuvent être que recyclés. Pour d’autres matériaux, on a le choix entre deux modes de valorisation : une partie des matières plastiques peut être recyclée ou incinérée, la matière organique peut être transformée en compost ou méthanisée avec production d'un digestat compostable. Le papier et le carton sont les matériaux les plus polyvalents, puisque certains d’entre eux peuvent être recyclés, méthanisés, compostés ou incinérés.

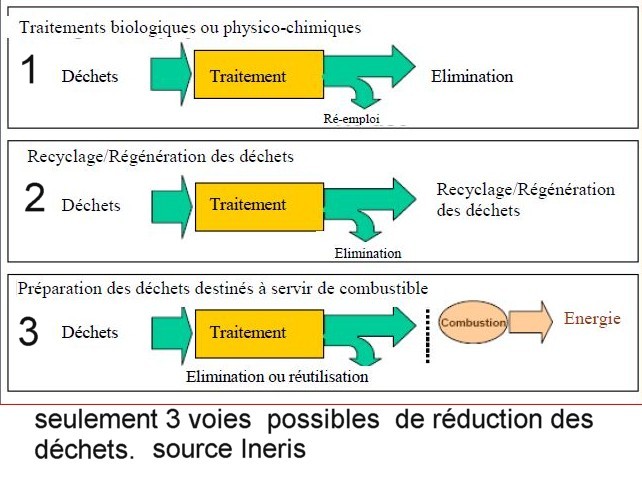

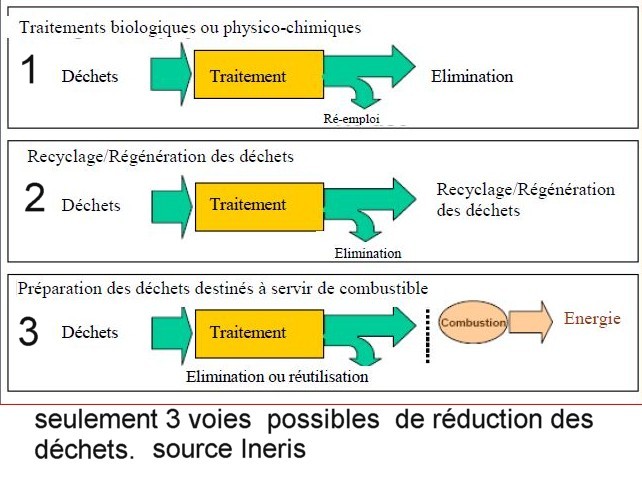

Il n'y a que 3 voies possibles pour la valorisation des déchets: la voie recyclage, la voie valorisation organique et la voie valorisation énergétique; les 3 voies consistent à détourner une partie des déchets pour les écarter du stockage et de l'enfouissement.

Il n'y a que 3 voies possibles pour la valorisation des déchets: la voie recyclage, la voie valorisation organique et la voie valorisation énergétique; les 3 voies consistent à détourner une partie des déchets pour les écarter du stockage et de l'enfouissement.

La voie tri et recyclage:

Les installations de tri et de recyclage des déchets. Les questions qui se posent sont: où faire traiter les déchets? à quelles technologies recourir? comment limiter les impacts sur l’environnement? Après leur collecte - en points d'apports volontaires, les déchets sont transportés vers des installations spécialisées ou des centres intégrés de traitement regroupant plusieurs technologies sur un même site. Dans ce chapitre, nous introduisons globalement la question du traitement (technologies, sites), et de façon plus approfondie celle des installations de tri (emballages et journaux

collectés sélectivement ; tri sur ordures résiduelles).

Les déchets recyclables collectés après tri à la source par les habitants doivent être triés et conditionnés pour être expédiés dans les filières de recyclage (papeteries, regénérateurs pour le plastique, aciéries,…). Le verre d’emballages suit un circuit qui lui est propre : aire de stockage, centre de traitement et de production de calcin, verrerie. La collectivité a un rôle important à jouer pour maintenir la qualité du verre collecté, dans les différentes étapes logistiques, jusqu’au centre de traitement (en particulier éviter le mélange avec des matériaux inertes et infusibles). Pour le tri des collectes sélectives (emballages et journaux), et comme pour d’autres installations, se pose la question du dimensionnement. Les coûts de tri sont plus faibles lorsque le centre de tri est automatisé et fortement mécanisé. Les presses à balle sont plus performantes lorsqu’elles sont de grande capacité et permettrent de mieux charger les camions (nombre plus réduit de balles, donc moins de manutention). On recense environ 250 centres de tri de déchets d’emballages ménagers en France. Ce nombre est jugé trop élevé par certains, en comparaison des pays voisins. Le contenu en emploi d’un centre de tri a tendance à diminuer, avec l’automatisation croissante des opérations, mais les collectivités ont apprécié la possibilité de créer quelques dizaines d’emplois. L’opérateur sur chaine de tri voit son rôle se recentrer sur le contrôle qualité des matériaux triés en automatique Certaines collectivités ou opérateurs privés exploitent des centres de tri acceptant aussi des déchets industriels banals (cartons, plastiques…).

Cela permet d’amortir plus vite certains équipements tels que pont bascule, presse à balle… Un centre de tri est classiquement composé des éléments suivants :

- une aire de réception et de stockage des produits de la collecte sélective, d’une taille suffisante pour recevoir plusieurs jours de collecte (3 jours au minimum, une semaine de préférence),

- un système d’alimentation et de régulation (contrôle de l’épaisseur de couche),

- une cabine de pré-tri manuel (gros éléments, refus),

- des équipements de séparation mécanique : cribles, cylindres tournants appelés trommels, tables vibrantes… Des dispositifs à air soufflé (pneumatiques) séparent les flacons plastiques selon leur teinte. Les emballages en acier sont séparés par un aimant et les produits en aluminium par une machine à courant de Foucault,

- des cabines de tri avec des convoyeurs (tapis) adaptés au tri manuel (hauteur, largeur et vitesse de défilement), équipées de goulottes ou de bacs récupérant les produits triés,

- des outils de conditionnement, notamment différentes presses,

- des surfaces de stockage, de préférence sous abri, pour les produits triés et conditionnés en attente d’expédition.

La présence d’opérateurs manuels exige de veiller particulièrement à la qualité des conditions de travail : équipements de sécurité (gants, vêtements de travail, systèmes d’arrêt d’urgence des chaînes), éclairage, ventilation des locaux pour limiter les poussières et les odeurs, chauffage et isolation phonique des cabines de tri.

Les points de vigilance pour la collectivité La qualité des produits entrants et leur caractérisation Le contrôle des quantités traitées passe par une bonne maîtrise du pont bascule et de la codification des produits entrants. Au moment du vidage des bennes, il peut arriver que le contenu de la benne soit déclassé : produits souillés, ne correspondant pas au cahier des charges. Pour la collecte sélective des emballages, il est nécessaire d’établir un plan de prélèvement d’échantillons, par collectivité et pour une année. Ce plan, établi selon la norme Afnor XPx30- 437, doit définir les modalités de prise de l’échantillon (30 kg) sur le contenu au sol d’une benne de collecte et de son tri, pour en déterminer la composition type. Ces caractérisations dites « amont » (entrée de centre de tri) permettent de contrôler la qualité des apports mais aussi de déterminer la part des matériaux à recycler, propre à chaque collectivité desservie par le même centre de tri. Il s’agit ensuite de veiller à ce que l’opération de tri sur chaîne ne génère pas de « refus de tri » du fait de la déficience de certains appareils, ou mauvais réglages. En effet, les refus de tri ne sont pas tous imputables à une erreur de tri par l’habitant : ils peuvent provenir aussi, et dans des proportions variables d’un site à l’autre, d’une mauvaise performance de l’équipement ou de son exploitation. Les refus de tri, mesurés à la sortie d’un centre de tri, varient entre 10 et 40 % des tonnages entrants. La qualité des produits sortants et les prescriptions techniques minimales L’existence de filières industrielles de recyclage oblige les collectivités à se plier à des contraintes propres aux fournisseurs de matériaux. Hormis les ELA (briques de lait en carton composite), les matériaux partent en prix positif : ils sont achetés aux collectivités. Les déchets triés doivent donc répondre à des standards de qualité correspondant au prix de rachat et permettant leur recyclage : pureté et propreté des produits, caractéristiques physiques, humidité, homogénéité des lots. Dans le cadre d’Eco-Emballages, il existe plusieurs solutions de reprise / rachat des matériaux:

- la Garantie de reprise : organisée par des filières nationales, elle se caractérise par une mutualisation totale des conditions offertes aux collectivités : même prix de rachat quelles que soient les quantités et localisations des tonnages à reprendre. A noter que ces filières bénéficient de la part d’Eco- Emballages d’une aide au transport pour les zones éloignées.

- La Reprise garantie : offerte par les professionnels du recyclage affiliés à FEDEREC ou FNADE (voir chap. 10, p. 91), ce système offre la possibilité de négocier les tarifs de reprise, tout en bénéficiant du maintien des conditions négociées par la fédération, en cas de défaillance du premier signataire.

- La Reprise collectivité : dans ce système, la collectivité confie le matériau à un opérateur de son choix sur le marché, mais ne bénéficie pas des garanties de la filière ou d’une fédération

La voie valorisation organique

Compostage

Le compostage est une fermentation aérobie, c'est-à-dire un processus microbiologique de dégradation de la matière organique en présence d'air. Le process de compostage dégage du COz, de l'eau (évaporation) et de la chaleur. Selon les matières compos-tées, le compost produit représente en masse entre 1/3 et 1/2 de la masse de matière organique entrante. Le com-post est utilisable en tant qu'amende-ment organique des sols. Un amendement organique a pour objet d'améliorer la qualité du sol en humus, d'augmenter l'activité biochimique, et favoriser l'aération. Le compost n'est pas un engrais même s'il contient généralement des nutriments en quantité significative susceptibles de favoriser la croissance des plantes.

Le temps nécessaire au traitement est :

- d'un à trois mois (suivant les conditions climatiques) pour un compostage lent,

- de 10 à 15 jours pour un compostage accéléré.

La constitution d'un lot à partir du mélange de différents déchets est souvent la première étape du compostage. Ce mélange de déchets à mettre en compostage doit répondre aux critères suivants:

- humidité inférieure à 55 - 60% (l'excès d'humidité pouvant conduire à la formation de poches de méthane),

- rapport carbone/azote supérieur à 25,

- porosité de 15% permettant une circulation de l'air (les éléments trop grossiers de type branchages, doivent être réduits),

- température, qui doit monter pendant un temps suffisant (par exemple, 60° C pendant 4 jours) pour obtenir une hygiénisation du compost (destruction des germes pathogènes et des graines).

Dans le cas des unités industrielles, le compostage est toujours précédé d'une phase de broyage ou de «malaxage» (séjour dans un trommel rotatif), permettant d'homogénéiser la matière organique. La phase de dégradation de la matière organique doit être suivie avec un contrôle en continu des teneurs en humidité et de la température. Le compost est ensuite affiné et conditionné en vue de sa distribution.

Sur le plan réglementaire, le compost ne peut être utilisé sur sols agricoles qu'après homologation spécifique par le ministère de l'Agriculture,

ou respect de la norme 44 051 renndue d'application obligatoire. L'utilisation de compost sur sols non agricoles (revégétalisation en décharge, carrière, travaux publics, et même piste de ski) n'est pas encore soumise à réglementation. Certains composts ont fait l'objet de plans d'épandage par extension de la réglementation sur les boues de station d'épuration.

LES APPLICATIONS DU COMPOSTAGE AUX DÉCHETS MUNICIPAUX

Le compostage domestique: Il s'agit là d'un des principaux axes de la politique de prévention de la production de déchets (cf chapitre 3). La collectivité encourage les habitants, disposant d'un jardin, à produire leur propre compost. L'aide de la collectivité peut prendre différentes formes : fourniture de l'équipement (ou subvention pour son achat), assistance technique au moyen d'un service téléphonique voire de formation, rédaction et distribution de notices explicatives. Des expériences de compostage en habitat collectif se font jour. (voir expérience de Rennes, page 30).

Le compostage des déchets d'espaces verts (publics et privatifs) Les déchèteries sont le principal moyen utilisé pour collecter les déchets verts. Ceux-ci sont dirigés ensuite vers des plates-formes de broyage et de mise en andain. Il faut ensuite retourner les andains et au besoin les humidifier. La première plate-forme avait été inaugurée en 1990 à Angers (Végéterre). Dans certains cas, le compostage est géré directement par le service municipal des espaces verts qui est à la fois le principal producteur des déchets et le principal consommateur du compost. Certaines collectivités mettent à la disposition des habitants des plates-formes spécifiques : les usagers y apportent leurs déchets verts et peuvent emporter une certaine quantité du compost produit. D'autres collectivités organisent une collecte en porte-à-porte des déchets verts. Le compost issu de ces déchets verts pose peu de problème de débouchés.

Plus sur le compostage:

- Tout sur le compostage

- Ensues la Redonne plateforme de compostage

- Guide du compostage

- Le compost urbain bon pour le service | Univers-Nature

- Compostage à partir de la collecte sélective des biodéchets | Commission Européenne

On trouve ici des données sur 3 centres de compostage en France: Bapaume, Gironde et à Niort.

- Le compostage en région PACA.

Le compostage de déchets fermentescibles collectés séparément:

La collectivité organise une collecte sélective des déchets organiques (bio-déchets), déposés par les habitants dans une poubelle spécifique. Il s'agit essentiellement des déchets de cuisine (restes de repas et serviettes en papier, marc de café....), des petits déchets de jardin (fleurs fanées,etc.) et d'une fraction des papiers et cartons. Il faut veiller à ce que cette collecte ne soit pas «détournée» au profit des déchets verts : dans ce cas, les ménages ne trient pas leurs restes de repas, mais utilisent le bac qui leur a été remis, pour y mettre tontes de pelouse et feuilles mortes. L'un des moyens est donc de limiter la taille du bac remis aux habitants pour cette collecte.

La norme NFU 44 051 La norme homologuée NFU 44-051 de décembre 1981 est remplacée par la norme NFU 44-051 d'avril 2006 depuis la parution de l'arrêté de mise en application du 21 août 2007, pour permettre la mise sur le marché des types d'amendements organiques qu'il dénomme et spécifie. Les amendements organiques doivent respecter un taux de matière sèche supérieur ou égal à 30% et une teneur minimale en matière organique en fonction de la dénomination. Le compost de déchets verts est appelé compost vert. Les fréquences analytiques sont fixées pour les différents paramètres en fonction du tonnage de produit ou de la caractérisation d'un nouveau produit. Les analyses et valeurs limites à respecter portent sur la valeur agronomique du compost, le fractionnement biochimique de la matière organique, la minéralisation potentielle du carbone et de l'azote, les teneurs en ETM (éléments traces métalliques) et COT (carbone organique total), agent pathogène (salmonelles), les inertes et impuretés (plastiques, verre...). Les délais maximums d'application de la norme étaient de 6 mois pour les déchets verts (soit jusqu'au 28 février 2008) et de 18 mois pour les compost de biodéchets ou élaborés à partir d'ordures ménagères résiduelles (28 février 2009).

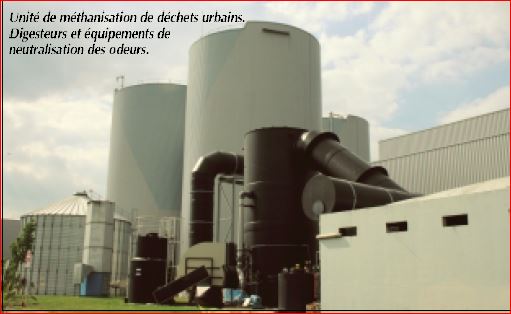

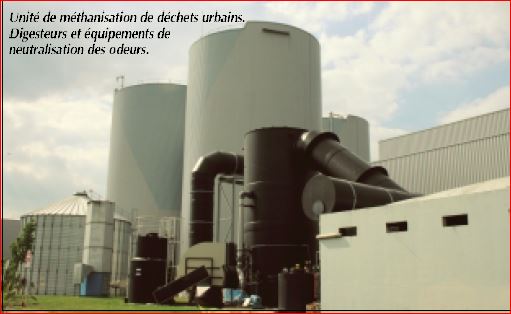

Cas de la méthanisation de la fraction fermentescible des ordures ménagères Avec ou sans collecte spécifique des bio-déchets, il s'agit d'introduire dans le « digesteur » une matière organique à caractéristiques physico-chimiques maitrisées, avec le minimum de produits non organiques (inertes). Ainsi, une unité de méthanisation de bio-déchets ménagers fonctionne principalement en 3 étapes :

- le pré-traitement et la préparation des déchets, qui vise à éliminer les matériaux indésirables (inertes, plastiques, métaux..) et à homogénéiser le substrat avant son introduction dans le digesteur (broyage), cette étape est d'autant plus critique que les déchets admis constituent un mélange hétérogène (déchets résiduels en mélange)

- la phase de méthanisation - ou digestion - en milieu anaérobie, avec montée en température,

- le post-traitement, qui vise à déshydrater le digestat et à compléter sa dégradation et son hygiénisation (maturation), en vue d'obtenir un compost stabilisé. La problématique des débouchés est la même que pour les composts décrits ci-avant.

En France, la méthanisation à partir de déchets ménagers connaît un développement récent. On compte actuellement une quinzaine d'unités réalisées ou en projet sur le territoire. Les flux concernés sont :

- les biodéchets en mélange avec des déchets verts (Lille Métropole 59) ou des graisses (SEVADEC 62),

- Lille métropole CVO et collecte séparée des biodéchets

- les biodéchets et la partie organique des ordures ménagères résiduelles (SIVOM Yerres et Sénart 91, Montpellier Agglomération 34, Marseille 13)

- les ordures ménagères résiduelles avec prétraitement mécano biologique (Amiens 80, SEEDR 42 en projet).

Le co-compostage de déchets collectés sélectivement.

Cette technique permet de traiter simultanément plusieurs types de déchets organiques : fractions fermentescibles des ordures ménagères, boues de station d'épuration, déchets d'élagage, tontes de gazons, sciures, sous-produits de l'agriculture ou de l'industrie agro-alimentaire. La collectivité peut choisir de traiter les déchets (plus ou moins) organiques qu'elle produit sur son territoire, en nature et qualité variables sur l'année. Elle doit alors prévoir des stocks suffisants de certains déchets (ou de supports carbonés) pour pouvoir constituer toute l'année des allotements aptes au compostage. Ces installations traitant une grande variété d'intrants à composter sont rares car peu de collectivités disposent de l'ensemble des compétences sur les flux de déchets correspondants. Ces déchets ayant des humidités et des caractéristiques physico-chimiques différentes, leur mélange peut contribuer à optimiser le compostage et, de ce fait, à obtenir un compost de bonne qualité, voire des gammes de composts différents. Ce type de compostage nécessite toutefois une bonne compétence de l'exploitant de l'installation, notamment afin de maîtriser les proportions du mélange des déchets. Il est également indispensable de travailler en partenariat avec le monde agricole et les industries agroalimentaires : connaissance de leurs besoins et des évolutions de leur cahier des charges. Dans certains cas, ces plateformes sont même gérées par des coopératives agricoles ou des agricomposteurs.

Le compostage des boues de station d'épuration En France, les boues de stations d'épuration urbaines représentent près de 10 millions de tonnes. Ce gisement est en augmentation régulière en raison du renforcement des normes d'assainissement, de l'efficacité croissante des techniques d'épuration, et de la croissance démographique. Actuellement, près de 60% des boues sont épandues en agriculture. Malheureusement, ce retour à la terre, encadré par le décret du 8 décembre 1997, connaît depuis quelques années une crise de confiance, qui pousse les collectivités locales à réfléchir sur d'autres moyens de valorisation ou d'élimination (compostage, méthanisation, incinération). Le co-compostage de boues avec des déchets verts ou des déchets de l'agro-alimentaire s'il respecte la norme NFU 42 095 peut permettre d'assurer une meilleure acceptation par le monde agricole, en améliorant la qualité du produit final. Le compostage des déchets ménagers résiduels Courante dans les années 70 à 80 sur déchets bruts, avec broyage en tête, cette technique a été abandonnée notamment en raison de la qualité souvent mauvaise du compost produit : morceaux de verre ou de plastique restant visibles. D'autres unités, fonctionnant sans broyage et recourant à une fermentation accélérée via un très long cylindre rotatif (de 20 à 100 m de long selon la capacité), se sont maintenues et ont été rénovées et optimisées (unité de Launay Lantic, Côtes d'Armor) jusqu'à permettre l'obtention de la norme NFU 44 051. Dans certains projets, ce mode de traitement réapparait parfois sous le nom de « traitement mécano-biologique ». Dans l'optique d'une valorisation sous forme de compost, et donc de sa commercialisation éventuelle, il est indispensable d'éviter la contamination de la matière organique compostable par des inertes (éclats de verre, fragments de plastiques par exemple) et des métaux lourds. Ainsi la collecte sélective doit être très performante pour le verre d'emballage, les déchets dangereux des ménages. La question majeure du compostage sur déchets résiduels est le débouché du compost dans un rayon géographique raisonnable autour de l'unité de compostage. Les débouchés agricoles, viticoles et horticoles ont conservé une image négative du compost produit à partir d'ordures ménagères, car ces secteurs d'activités ont, dans le passé, accepté des composts de mauvaise qualité. Même le respect de la norme NFU 44 051 n'est pas forcément une garantie de débouchés mais une condition. Il existe d'autres utilisations : végétalisation de talus routiers, de pistes de ski, espaces verts, sylviculture. Un mauvais compost ne trouvera pas preneur et finira en décharge, ce qui représente pour le moins un gaspillage économique. Avant tout montage de projet, il faut mener une véritable étude de marché local et si possible conclure des accords, sous forme par exemple de conventions partenariales, avec les futurs utilisateurs du compost.

LA MÉTHANISATION

La méthanisation est une digestion anaérobie (en absence d'oxygène), qui transforme la matière organique en méthane et gaz carbonique et un digestat qu'on peut utiliser comme compost. Les responsables de ce processus naturel sont les bactéries méthanogènes. La flore bactérienne qui constitue le consortium méthanogène demande des conditions particulières pour sa croissance. Les principaux facteurs physico-chimiques qui affectent le procédé de digestion anaérobie sont le pH, la température et le potentiel d'oxydoréduction. La méthanisation permet le traitement de déchets fermentescibles - bio-déchets - en vue d'obtenir :

- du biogaz méthane utilisable pour la production d'énergie électrique, ou de combustible pour la production de chaleur ou pour les véhicules de transport;

- un digestat pouvant devenir un compost satisfaisant la norme NFU44-051 pour l'agriculture; ou sinon utilisable en aménagement paysager,espaces forestiers ou comme couveture en installations de stockage.

La méthanisation des déchets s'applique à la plupart des déchets organiques pré-triés, la meilleure qualité étant obtenue sur des bio-déchets collectés séparément dans des poubelles dédiées.

- municipaux : déchets alimentaires, journaux, emballages, textiles, déchets verts, sous-produits de l'assainissement urbain, boues de stations d'épuration;

- industriels : boues des industries agroalimentaires, déchets de transformation des industries végétales et animales, fraction fermentescible des déchets industriels banals (DIB) ;

- agricoles : déjections d'animaux, substrats végétaux solides.

Plus sur la valorisation organique:

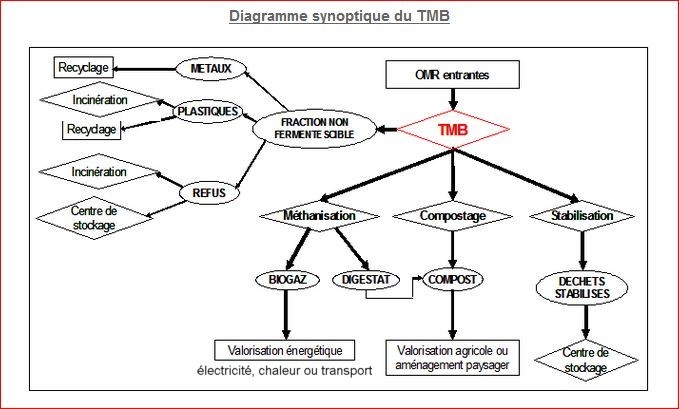

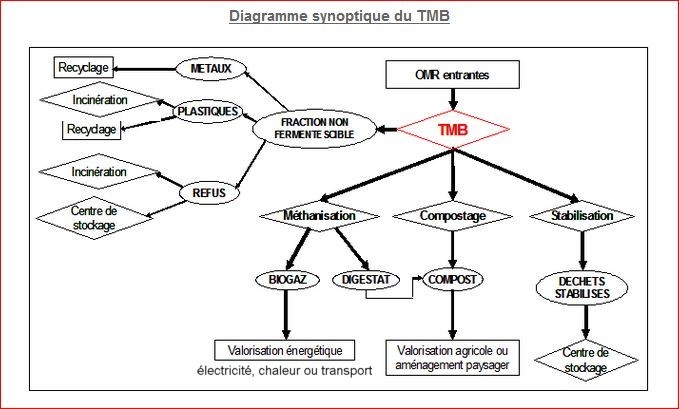

Le traitement mécanique biologique (TMB)

Le traitement mécanique biologique TMB est un système intégrant les techniques des 3 voies - recyclage, valorisation organique, valorisation énergétique - et le stockage final des déchets non valorisés.

Le traitement mécanique biologique (TMB) est de plus en plus proposé aux élus comme une filière novatrice. Il s’agit en réalité d'une appellation récente appliquée aux OMA d'une combinaison intégrant en un process complet, des technologies existantes - différents tris mécaniques de séparation des OMA en différents flux, traitement biologique, produits sortants destinés à d'autres filières - [voir synoptique]); ces différents procédés sont agencés dans un système intégré constituant une usine de traitement spécifique des déchets, en parallèle avec les installations de tri et de recyclage des déchets de la collecte sélective en porte à porte ou en points d'apport volontaires. Les unités en projet sont des unités industrielles rassemblant sur un même site des équipements et installations capables d'extraire puis réduire et stabiliser la fraction organique; d'extraire des matériaux recyclables. Il est important de souligner qu'il ne s’agit pas d’une alternative au stockage ultime en ISDnD ou à l’incinération, mais d’un process qui contribue à limiter le recours au stockage en ISDnD et à l'incinération [voir schéma synoptique]

Le traitement mécanique biologique (TMB) est de plus en plus proposé aux élus comme une filière novatrice. Il s’agit en réalité d'une appellation récente appliquée aux OMA d'une combinaison intégrant en un process complet, des technologies existantes - différents tris mécaniques de séparation des OMA en différents flux, traitement biologique, produits sortants destinés à d'autres filières - [voir synoptique]); ces différents procédés sont agencés dans un système intégré constituant une usine de traitement spécifique des déchets, en parallèle avec les installations de tri et de recyclage des déchets de la collecte sélective en porte à porte ou en points d'apport volontaires. Les unités en projet sont des unités industrielles rassemblant sur un même site des équipements et installations capables d'extraire puis réduire et stabiliser la fraction organique; d'extraire des matériaux recyclables. Il est important de souligner qu'il ne s’agit pas d’une alternative au stockage ultime en ISDnD ou à l’incinération, mais d’un process qui contribue à limiter le recours au stockage en ISDnD et à l'incinération [voir schéma synoptique]

L'usine de TMB produit différents "outputs/sortants" non exclusifs entre eux comme indiqués sur le schéma synoptique:

- le retour au sol de la fraction organique des déchets, généralement sous forme de compost - valorisation agricole ou aménagements paysagers,

- la production de biogaz, généralement transformé en chaleur ou en électricité - valorisation énergétique,

- la stabilisation plus ou moins poussée de la fraction organique des déchets avant mise en décharge en centre de de stockage ISDnD,

- le recyclage de matériaux : métaux, papiers-cartons, plastiques,

- la valorisation énergétique de la fraction à haut pouvoir calorifique des déchets (éventuellement par fabrication de combustibles, ou a contrario, par simple conditionnement pour une incinération différée).

- (Re)voir le schéma synoptique du TMB pour éclairer ces points.

Le taux de valorisation des matières recyclées (métaux, certains plastiques) reste faible (moins de 5%); le compost produit directement par le compostage des OMR ou comme digestat de leur méthanisation reste un compost sur déchets OMR résiduels potentiellement difficile à écouler; car les expériences passées en usages agricoles ont été mauvaises du fait du broyage des OMR avant compostage ou méthanisation et de la présence de verres, plastiques et métaux lourds résiduels. Une technologie améliorée écartant ce broyage avant leur extraction, pourrait permettre de modifier cette situation de refus par les agriculteurs. Car cette technique permet de réduire les tonnages mis en stockage en ISDnD et ainsi d’augmenter la durée de vie d’une ISDnD et/ou de limiter le recours à l'incinération en limitant la capacité d'un incinérateur.

Sur le plan économique, l’introduction de ce nouvel équipement représente forcément un coût d'investissement important et pose le problème de trouver un site d'implantation voire d'un site supplémentaire de stockage ISDnD associé, ce qui reste une préoccupation majeure des élus compte tenu de la sensibilité des habitants et des associations "écologistes".

Ces techniques se sont développées dans certains Etats Membres (Allemagne, Autriche) pour répondre à la directive européenne sur la mise en décharge qui limite la fraction organique des déchets pouvant être stockés. Dans d’autres pays (Espagne), c’est surtout la production de compost qui est visée.

Dans les projets de stabilisation avant stockage, les quantités de déchets restant à enfouir peuvent représenter jusqu’à 2/3 du tonnage de départ. Les déchets à enfouir ne sont pas exempts de matière organique et même si les quantités de biogaz produit sont très inférieures après la phase de stabilisation, il faudra néanmoins prévoir le captage du biogaz dans ces installations de stockage.

Dans les projets avec comme objectif le retour au sol, le traitement consiste à séparer la matière organique pour la transformer en amendement valorisable. Si la fraction fermentescible est prélevée uniquement sur ordures résiduelles, sans adjonction postérieure de broyats de déchets verts, alors se pose la question de la conformité à la nouvelle norme NFU 44-051. Il faudra de nombreux équipements (crible balistique, table densimétrique…) en aval du process de fermentation accélérée pour garantir le respect de la norme.

La deuxième problématique réside dans l’écoulement du compost (voir Valorisation organique). Que ce soit la stabilisation ou le compostage, il est possible d’intégrer une phase de méthanisation qui assurera une valorisation énergétique de la fraction « biomasse » des déchets.

Le principal argument des critiques du TMB (8) est que ce système opère sur des déchets non triés à l'amont. Cela implique alors des investissements en bâtiments et en équipements, de la consommatuon d'énergie et des coûts de fonctionnement, ce qu'un tri par les ménages et une collecte sélective séparée des bio-déchets permet d'éviter. Le compostage et la méthanisation des bio-déchets est une meilleure manière d'obtenir du compost de qualité norme NFU 44-051 .

Plus sur le traitement mécano-biologique (TMB):

- Diagramme synoptique du TMB

- Réflexions et pistes sur le TMB | Cercle du recyclage

- Traitement mécano-biologique

- Risques et limites du tri mécano-biologique (TMB)

- Avis de l'Ademe sur le TMB

- Compost: nouvelle norme NFU 44-051 (2006).

- Le TMB en France : une filière qui se porte bien malgré les difficultés à surmonter | Actu-Environnement

- TMB Tri mécano-biologique ça cache quoi?

- Le tri mécano-biologique, une fausse alternative | CNIID

La valorisation énergétique

Les déchets municipaux constituent pour une bonne part un gisement de «matières premières secondaires», mais aussi pour la partie non recyclable un gisement potentiel d'énergie, en particulier pour les déchets produits dans les métropoles et zones urbanisées. Les différents modes de valorisation énergétique sont :

- l'incinération, qui est une autocombustion des ordures ménagères et assimilés, en présence d'air ; les ordures ménagères résiduelles constituent un combustible hétérogène, avec un pouvoir calorifique variable suivant leur composition (2300 à 2700 kWh par tonne) proche de celui du bois,

- la thermolyse/pyrolyse : combustion sans présence d'air, qui transforme des ordures en un combustible solide sec,

- la méthanisation : dégradation sans air de la matière organique.

1 • L'INCINÉRATION DES DÉCHETS

Les caractéristiques techniques de l'incinération:

Une usine d'incinération se compose :

- d'une fosse de réception des ordures ménagères dans laquelle peut être stocké, au minimum, le produit de 2 à 3 jours de collecte ;

- d'un ou plusieurs fours dans lequel les déchets progressent en couches minces afin de faciliter l'alimentation en air indispensable ;

- d'un système d'épuration des gaz de combustion, avec récupération des résidus de l'épuration ;

- d'une installation de récupération des mâchefers

- d'une unité de récupération de l'énergie sous forme de chaleur et/ou d'électricité.

La combustion des ordures produit des rejets polluants : de l'acide chlorhydrique, des oxydes de soufre et d'azote, des poussières, certains métaux lourds et des dioxines et furanes. L'incinération est donc encadrée par des normes d'épuration des fumées très strictes définies en 2002.

Les résidus non combustibles et les cendres sont appelés mâchefers. Ils représentent 20 à 25 % du tonnage initial de déchets. Les mâchefers sont classés en 3 catégories selon leur composition :

Références:

- Qu'est ce qu'un déchet? | Syctcom Ile de France

- Collecte des déchets

- Lille métropole CVO et collecte séparée des biodéchets

- Gestion des biodéchets dans l’Union Européenne

- LIVRE VERT sur la gestion des biodéchets dans l'Union européenne

- Success stories on composting and separate collection; histoires de réussites en compostage et collecte séparée.

- Compostage à partir de collecte sélective des biodéchets.

- Ademe rapport sur les déchets 2014

- Amorce; guide pour les élus

- Ineris: traitements

- PPGDND: Cinq scenarios

- Cercle du recyclage

- SEDE Environnement | Filiale 100% du Groupe Veolia Environnement.

- Actu Environnement

- Eurostat: gestion des déchets comparaisons.

- LIVRE VERT sur la gestion des biodéchets dans l'Union européenne

- Success stories on composting and separate collection; histoires de réussites en compostage et collecte séparée.

- Compostage à partir de collecte sélective des biodéchets.

- Le marché du bio-gaz | Xerfi-Canal

Mis à jour le 10/01/2017  pratclif.com

pratclif.com

Réduire les déchets mis en décharge et à l'incinération. Il existe de multiples sources d'information de qualité sur la gestion des déchets (*). Qu'apporter d'autre? Je tente seulement de faire ma propre synthèse du sujet en me référant à toutes les sources. Ce travail doit beaucoup au guide sur les déchets de l'association AMORCE, au rapport 2014 de l'Ademe pour la gestion des déchets, à l'UE livre vert sur la gestion des déchets, au CNIID Centre national d'information indépendante sur les déchets devenu zerowaste, et à tant d'autres encore.

Réduire les déchets mis en décharge et à l'incinération. Il existe de multiples sources d'information de qualité sur la gestion des déchets (*). Qu'apporter d'autre? Je tente seulement de faire ma propre synthèse du sujet en me référant à toutes les sources. Ce travail doit beaucoup au guide sur les déchets de l'association AMORCE, au rapport 2014 de l'Ademe pour la gestion des déchets, à l'UE livre vert sur la gestion des déchets, au CNIID Centre national d'information indépendante sur les déchets devenu zerowaste, et à tant d'autres encore.